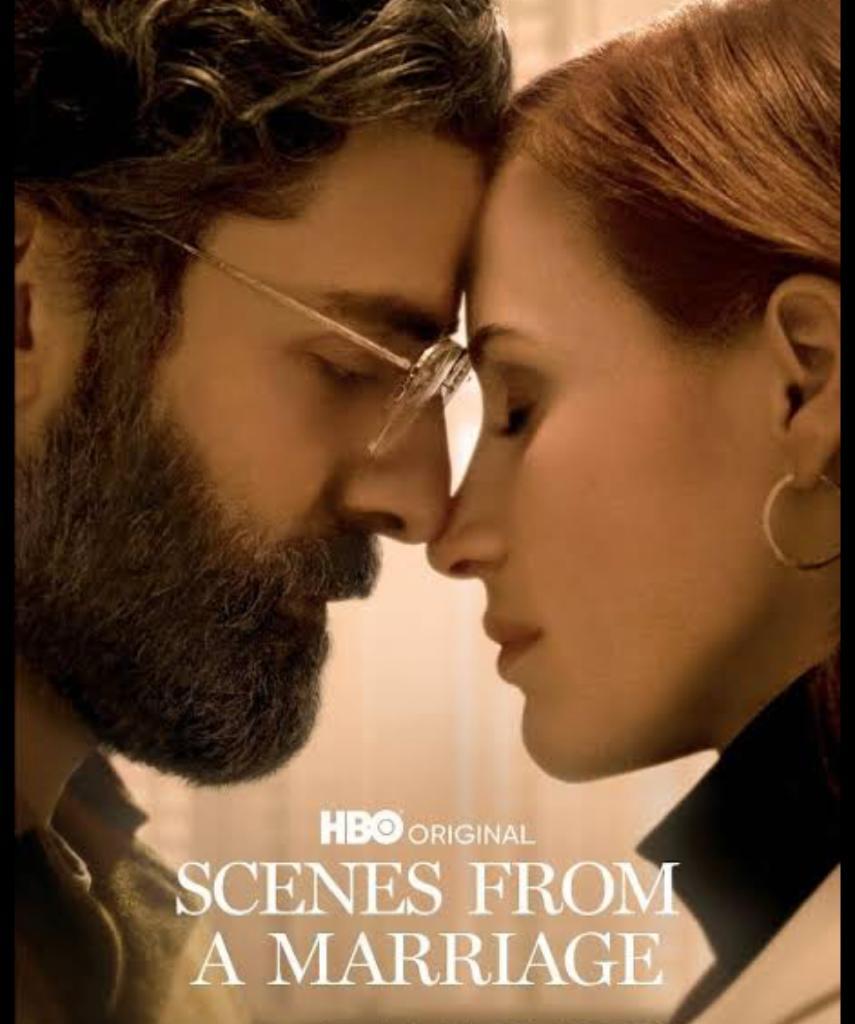

A repercussão da minissérie da HBO “Cenas de um Casamento” -adaptação da versão de 1973, com roteiro e direção de Hagai Levi- me fez querer procurar, depois de quase 30 anos, o filme de Ingmar Bergman. Por mais brilhante que eu tivesse achado o novo roteiro, as interpretações de Oscar Isaac e Jessica Chastain, e a genial subversão na troca dos papéis originais, senti que faltava um alinhavo da construção desses personagens tão intensos, que talvez essa primeira pudesse me elucidar.

A pista sobre o que realmente está por trás do fracasso daquele relacionamento (e digo fracasso não necessariamente pelo seu fim, mas pela inabilidade de se conseguir um desfecho indolor para ele- o que também seria discutível: quando podemos dizer que o casamento fracassou?). Uma parceria ruída, esgotada das possibilidades de se reinventar, limítrofe, tóxica, onde o amor é apenas um coadjuvante covarde e incompetente. E as partes envolvidas, presas a uma espécie de prazer na neurose, se mostram incapazes de conseguir um fim saudável e real para esse relacionamento que já acabou muito antes deles se darem conta. Isso é (quase) tudo o que as duas versões têm em comum.

O filme de Bergman -onde a personagem interpretada por Liv Ulmann, Marianne, parece ser a frágil esposa que sofre as consequências de uma educação religiosa e machista- faz com uma ironia quase despercebida um desmembramento cirúrgico da psique dos cônjuges. Questiona a lucidez e a veracidade da vontade de libertação dessa mulher que vive oprimida no próprio universo, e explicita a mediocridade infantilizada do instável marido.

Sofrido, tangível, como se fizéssemos parte das cenas, como se estivéssemos assistindo tudo escondidos atrás da cortina. O que ela realmente deseja dele? De onde vem a insatisfação dos dois? De quem é a culpa? Porque ele parece não querer desistir do amor dela se ele próprio já não a ama? Houve transformação com a ruptura? Recomeçar depois de um fim amargo é viável, num curto período de tempo, ou melhor depois de digeridos totalmente os traumas?

Um rastro de incômodo me deixou cada episódio, refletindo o que em mim poderia restar da alma feminina da década do meu nascimento. Esse insight não aconteceu com a história que retrata a realidade mais atual. Talvez por ter me intrigado as opiniões ora conciliantes e ora antagônicas das minhas personas jovem e madura, separadas pelo meu próprio hiato transformador.

Ou pelo entendimento sobre o que viveram as mulheres que me rodeavam quando criança. Vendo as similaridades da nossa condição feminina costuradas nessa mesma trama, apesar do tempo. Me emocionei particularmente quando a personagem da esposa tenta se explicar nas linhas do seu diário. Recitando essa essência atemporal que é a nossa construção.

]Lê Marianne: “Pareço detectar algo que me escapava até então. Para minha surpresa, devo admitir, que não sei quem eu sou. Não tenho a mais vaga ideia. Sempre fiz o que me mandaram, até onde me lembro… Fui obediente, correta, quase humilde. Minha educação e a das minhas irmãs tinha o objetivo de nos tornar agradáveis… Mais tarde percebi que se guardasse meus pensamentos e fosse agradável e previsível seria recompensada. Ser enganosa e reservada se mostrou mais seguro. Desde então sigo fingindo. Forjando meus relacionamentos com os outros, com os homens, sempre atuando, numa tentativa desesperada de agradar, e isso vem da minha ignorância de quem sou. Mas pela primeira vez sinto-me empolgada com a perspectiva de descobrir exatamente o que quero fazer da vida”

Existe uma inocência na versão de 73 que não vemos na segunda, condizente com a década, não sei, tornando-a quem sabe mais poética. E é aqui que decido parar de chamá-las de “versões” da mesma coisa. Não são, essa é a minha conclusão, elas apenas conversam familiarmente entre si como uma avó e sua neta. Tentando nos envolver nos segredos que guardam os casamentos.

Na minha opinião, o par (usando como exemplo os casais heterossexuais das duas obras) nunca está só durante a união. Serão sempre quatro, vivendo três faces da realidade: ele, ela, “quem ele gostaria que ela fosse”, e “quem ela gostaria que ele fosse”. Navegando tridimensionalmente entre o que acontece de fato e a história de cada um, num mar cheio de egos. Em constante transformação. O que torna hercúlea, a tarefa de manter estáveis os nossos sentimentos através dos anos.

Até que ponto nos permitimos abrir mão da fantasia que criamos sobre o outro? Conseguimos resistir a vontade de prosseguir fingindo ser possível moldá-los irreversivelmente ao nosso bel prazer? Estará na absolvição- e consequente morte- desse “parceiro imaginado” o segredo do êxito da união longeva? Valerá a pena, finalmente, francamente, viver a dois? Teria sido esse o motivo da tão dramática e longa separação dos personagens? Onde fica o equilíbrio da harmonia? Quando não problematizar se transforma na poeira que é empurrada para debaixo do tapete?

Talvez nem Bergman ou Levi tenham encontrado essas respostas, e é exatamente isso que torna “Cenas de um Casamento” tão perturbador e interessante. Não existe começo nem fim. Mas me pergunto o que terá acontecido com Marianne, Johan, Mira e Jonathan.

(Se você curtiu essa série ou o filme também, vem participar com a gente de um encontro para compartilhar nossos sentimentos e percepções sobre esta série que vem dando o que falar! É nessa terça, dia 7 de dezembro, no shopping JK Iguatemi. Saiba como fazer parte aqui.)

3 comentários

Eu não consegui ainda ver a série, mas vou tentar de novo quando estiver em casa. Mais interessada agora, depois de ter lido seu texto!

Adorei a sua análise ! ❤️

Paula,

Parabéns querida,

Vc tem um talento incrível para transpor palavras e conseguir deixar fácil a compreensão.

Bjs, renata Whitaker