Uma bagagem de sonhos, um carro e uma estrada pela frente: eis a combinação ideal –ao modo “on the road”- para quem deseja ingressar numa viagem de descobertas e autoconhecimento. Não tem uma pessoa que, ávida por liberdade, não fique seduzida pelos escritos de Jack Kerouac sobre as aventuras memoráveis de alguém que decide estar distante de tudo, sobretudo, agora, em um período tão desafiador e limitante como o desta pandemia.

Convenhamos, há uma certa beleza em percorrer rotas nunca antes planejadas, observar com olhos úmidos a mudança frenética da paisagem através da janela e, à medida em que nos afastamos do ponto de partida, antecipar um paraíso perdido na eventual lacuna entre montanhas. Foi este espírito aventureiro -manifestado primeiramente na literatura (vide o caráter peregrino ou pedestre desde a “Odisseia” até os beatniks)- que acabou criando raízes profundas no cinema por sua capacidade imagética de reproduzir a mobilidade.

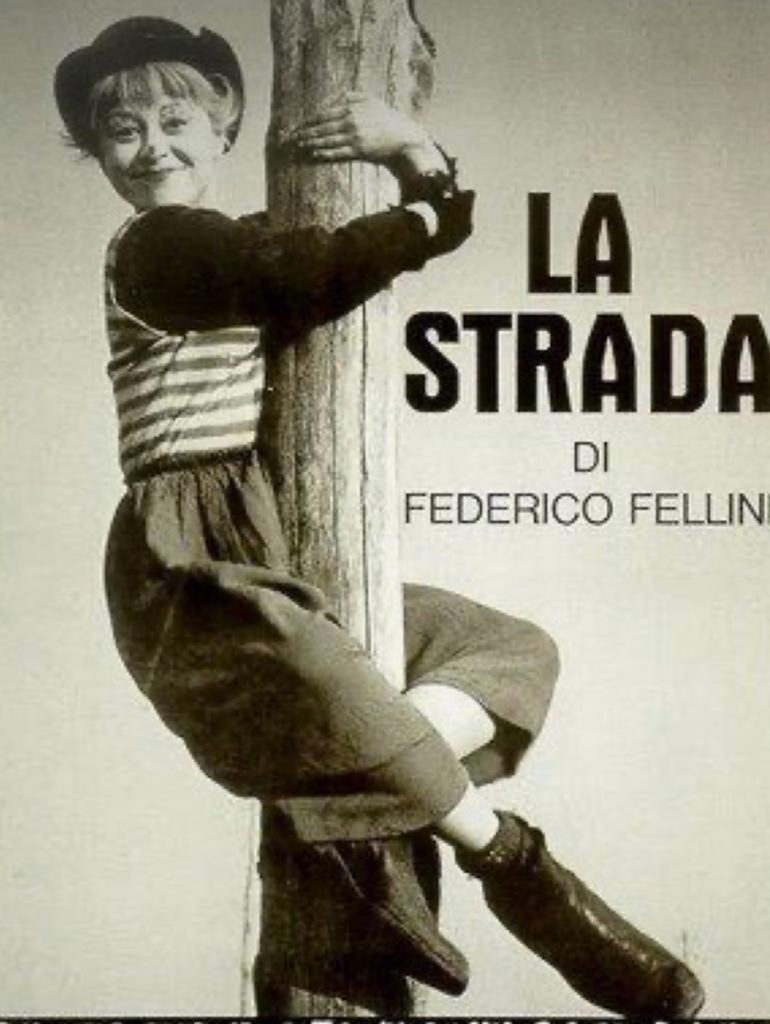

A maioria dos chamados road movies (gênero de filmes que se reportam à estrada) não se volta apenas a este espaço da vida pública em seu sentido mais literal –em que carros e paisagens se complementam– se volta igualmente ao espaço simbólico do personagem em que o automóvel (como expressão de poder) representa a condução da vida do próprio personagem, haja vista, obras fílmicas como: “Paris-Texas” (1984), de Wim Wenders; “A Estrada” (1954), de Federico Fellini; ou “Morangos Silvestres” (1957), de Ingmar Bergman; e o telefilme “Death Car on the Freeway” (1979), de Hal Needham.

Trilhando a estrada nada usual dos gêneros, interessa-me neste texto outra jornada, a saber: existe filme mais feminino que os road movies; aqueles em que as mulheres conduzem (em primeira pessoa) os seus próprios caminhos? Afinal, não é lá muito comum ver filmes em que mulheres (não como passageiras, mas como motoristas) se projetam sobre as estradas, certo? Aqui, nesse texto (que não deixa de ser uma viagem esquemática ao redor dos gêneros), privilegia-se as mulheres como protagonistas, cuja figura masculina cede ao papel de coadjuvante, afinal nada revela mais o protagonismo feminino no cinema do que um filme que a centralize nos caminhos e descaminhos da estrada.

Um filme um tanto desconhecido, justamente, por fazer parte do gênero B; além de ser um exploitation, é “Faster, Pussycat! Kill! Kill” (1965), de Russ Meyer (filme preferido do Quentin Tarantino, diga-se de passagem).

O enredo em si é repleto de situações bizarras e, apesar de ter sido filmado em pleno período da contracultura, apresenta uma inversão de papéis de todo incomum no cinema vigente. Neste filme, os bad boys (popularizados desde os anos 50; com seus jeans e jaquetas de couro) saem de cena para dar lugar às mulheres transgressoras, isto é, aquelas que desejam viver intensamente ao seu modo.

Além do filme de Russ Meyer, outro com essa mesma pegada outlaw –não menos desconhecido– é o filme “Ruas Selvagens” (1984), de Danny Steinmann, estrelado pela incrível Linda Blair; em que, apesar das ruas substituírem a estrada, se destaca a posição de uma mulher que enfrenta a violência urbana de modo não menos inesperado.

Há road movies que abordam um outro tipo de transgressão feminina que não está diretamente interligada com a esfera das leis. Estamos falando de mulheres que encarnam a figura de um pássaro engaiolado, mas, quando decidem se libertar das grades, sofrem o ônus das consequências, justamente por não terem correspondido às expectativas alimentadas por uma mentalidade, majoritariamente, patriarcal.

O clássico road movie da década de 90, “Thelma & Louise”, de Ridley Scott, chama a atenção por abordar temas como a liberdade e a solidariedade femininas, além das pautas feministas discutidas até hoje. Se a estrada não tem fim, as críticas sociais que estão presentes em muitos desses filmes também estão longe de ter um ponto final.

Dos filmes que já citei sobre essas figuras anti-heroicas, “Thelma & Louise” (1991) é, de fato, um exemplo de filme que personifica muitas das mulheres que sofrem dificuldades quando decidem se libertar de certos papéis sociais que lhes foram impostos, cuja estrada simboliza uma espécie de extensão ilimitada a que a esperança renovadora alude.

A personagem Thelma (Geena Davis) teve a sua liberdade tolhida no momento em que se casou, fruto de um relacionamento em que o marido exerce uma autoridade demasiado tóxica, e cujas palavras (negativas) a menosprezam de modo integral: seja no trato da casa até na sua forma de falar e se vestir. Ela está sempre acuada e não vislumbra uma maneira de se libertar dessa prisão.

Louise (Susan Sarandon) o oposto de Thelma, é uma mulher sábia e independente, além de ser detentora de uma personalidade assertiva, de quem não aceita ser intimidada por ninguém, muito menos assediada por homens desrespeitosos.

Após esse cenário de duas realidades diametricamente opostas, a virada começa quando Louise -cansada da rotina exaustiva do trabalho como garçonete- decide tirar umas férias numa viagem -estrada afora- rumo às montanhas. Ela convida sua amiga Thelma, porém, surge esse medo dela de sair sem avisar o marido, até que Louise –sem entender o porquê sua amiga deve esse tipo de satisfação-, apenas diz a ela: “deixe um bilhete no microondas!”.

Num clássico Ford Thunderbird 1966, as amigas seguem viagem pela estrada rumo ao sudoeste dos EUA. Sob uma paisagem argilosa, e não menos intimidadora, as duas amigas sentem o frescor da liberdade; até que, no caminho, Thelma convence Louise para que ambas desfrutem a cumplicidade de tal momento em um bar à beira da estrada.

Depois de algumas bebidas, um homem se aproxima e puxa Thelma para dançar, mas Louise sente que não é uma boa ideia já que sua amiga bebera além da conta. Na saída do bar, o homem tenta seduzi-la e, ao receber uma pujante negativa, ele desfere um soco e tenta abusá-la sexualmente. Então, Louise chega para salvá-la apontando uma arma para o homem.

Após resgatar a amiga, o homem xinga as duas com palavras obscenas (algo ainda comum nos dias atuais). No momento de fúria, Louise não aceita tais impropérios e dispara a arma acidentalmente no coração do abusador.

Esse é o momento da fuga e é, nesse instante, que há um diálogo interessante sobre a condição da mulher: “Quem vai acreditar em nós, Thelma? Não vivemos nesse tipo de mundo”. O “N-Ã-O” de uma mulher é constantemente descredenciado e, caso levado às autoridades policiais, quem acreditaria que fosse em legítima defesa aquele disparo, sobretudo, provindo de uma mulher “ardilosamente” capaz de dissimular o estupro?

A acusação partiria de uma sedução por parte dela, ou seja, a culpa recairia sobre a mulher. Sei que nesse momento muito de vocês estão assimilando com fatos reais mais recentes e esse é um dos motivos deste filme continuar sendo um marco com pautas tão urgentes.

A estrada sulca uma ferida aberta para as duas amigas e, após esse fato, o que lhes resta é a fuga para o México, de modo que, a partir dali, já sabem que não há como voltar a vida de antes. A sensação de liberdade ganha outros contornos e com todas as intempéries que elas passam: desde o envolvimento de Thelma com o jovem J.D (Brad Pitty) que resulta no furto do único dinheiro delas (já que ele é um ladrão), até na mudança drástica de Thelma que decide assaltar uma loja e, assim, percebe que jamais conseguiriam voltar à persona de antes; todos os fatos que geram uma bola de neve, podem ser vistos para nós, espectadores, como um processo de enantiodromia, ou seja, como mudanças substanciais que ocorrem subitamente em uma vida levando-a ao extremo de si mesma.

A partir daquele momento, elas decidem não se submeter mais à exploração dos homens e por isso decidem não se entregar a um sistema legal que já as condenou antes mesmo de um julgamento. O futuro delas? Bom, depois de uma força policial prepararem uma armadilha, elas se veem diante de um abismo à beira do Grand Canyon.

Para onde elas vão? Numa das cenas mais tocantes, elas se olham com ternura e, sem dizer uma palavra, suas mãos se entrelaçam e decidem rasgar a paisagem, avançando com o carro para o abismo, escolhendo (de modo extremo e sem freios) morrer pela liberdade.

Apesar das críticas recebidas pelo filme (muito em função desse fim trágico), há uma leitura simbólica do que realmente significa a submissão de uma mulher em uma sociedade que a repreende e a condena, além – é claro – dos esforços nem sempre cordiais em tomar as rédeas do próprio destino, sentar no volante e partir em busca de uma nova vida.

Vinte e cinco anos depois deste clássico, eis que surge a série australiana “Wanted” (disponível na Netflix) que podemos afirmar que é uma versão 2.0 de Thelma & Louise. Os tempos mudaram e, claro, não apenas a temática e o intertexto, assim como as técnicas cinematográficas também sofreram mudanças – entretanto, a jornada duplamente feminina se deixa insinuar tanto no filme como na série.

Dividida em três temporadas, “Wanted” (2016) ou “As Fugitivas”, conta a história de duas mulheres que constroem uma amizade numa situação um tanto atípica: Lola Buckley (Rebecca Gibney) e Chelsea Babbage (Geraldine Hakewill) não se conhecem, mas pegam todos os dias o mesmo ônibus para ir ao trabalho; até que um dia, elas acabam testemunhando um assassinato e, partir desse fato, iniciam (por vias não menos dramáticas) uma jornada permeada por venturas, desventuras e muitas descobertas.

A trama não as envolve em um thriller ou em um suspense qualquer (típico dos filmes que remetem a fuga), mas em um conjunto de situações que crescem à proporção que o fio inicial (o assassinato testemunhado) revela um sutil envolvimento da própria polícia que as persegue. A série desvela (com uma riqueza imensa de recursos) o processo de descoberta de duas mulheres que, ainda que próximas, são distantes; e que, apesar da distância, são irmanadas em uma fraternal proximidade.

Para a mídia, Lola & Chelsea são criminosas demasiado perigosas, mas para nós – espectadores que ligam todos os pontos do enredo – são vítimas de relações de poder que, majoritariamente, as envolve e as antecede. Sem mais spoilers sobre o desfecho de toda essa aventura que tem a estrada como cenário (em uma belíssima paisagem australiana), quero destacar o quanto tais filmes e esta série, que, tendo as mulheres como protagonistas, as projetam como figuras que conduzem as suas próprias vidas (ainda que em fuga) – revelam os êxitos simbólicos do road movie; êxitos sutis de um gênero que evidencia o feminino em primeiro plano.

Não sei vocês, mas é cansativo ver figuras femininas em posição estigmatizada entre a mera sensualidade ou em condição passiva; cansaço que, inteligentemente, é desviado pela série com uma versão muito mais ampla acerca das mulheres.

Sim, a série “Wanted” tem uma protagonista improvável, Lola: uma mulher de 50 anos que simplesmente luta e se desvia dos perigos com relativa naturalidade; usando de experiência de vida e inteligência de quem (assim como inúmeras mulheres comuns) precisam desses recursos para lidar com situações para lá de caóticas, ou como ela mesma diz: “Tive que aprender a me defender desde cedo”.

Em contrapartida, a sua fiel escudeira – Chelsea, é uma jovem frágil, sempre bem arrumada; com traços exagerados de limpeza e organização que, proveniente de uma bolha da vida aburguesada, não entende muito como lidar numa situação dessa.

Neste caso, como se revelasse o suporte de um complexo materno (em um mundo, como o atual, em que mães e filhas dificilmente dialogam), Lola ampara a figura de Chelsea, e – como recompensa – reencontra nela a sua própria maternidade.

A beleza da série é que na fuga, e nos caminhos tortuosos da estrada (seja de carro ou a pé), as duas mulheres – apesar da diferença enorme de personalidade – constroem uma bela amizade, ora reavivando um arquétipo materno, ora revelando a fronteira entre a juventude a vida adulta. Toda espiral temática se orienta por duas mulheres que, conduzindo e orquestrando meios de suas próprias fugas, nos levam (como caronas) por caminhos que sequer imaginaríamos.

A série “Wanted” resgatou e revisitou o clássico “Thelma & Louise” por vias mais extensas, de modo que assim a atualizou em um contexto em que os papéis de mãe e filha são ligeiramente repensados. Sabe-se que cada obra possui a sua particularidade e o seu encanto, mas se pudéssemos dizer o que une todos os filmes abordados nesse texto, talvez tal unidade se deixe encontrar no modo como, domando os temores do desconhecido e da estrada, tais mulheres confrontam uma mentalidade patriarcal (fechada) no instante mesmo em que afirmam uma feminilidade entre a liberdade e a errância.

E nada poderia ser mais simbólico do que a estrada como o meio em que, em pleno cinema, a virada de consciência se revela em seus protagonistas; neste caso, em mulheres tão livres quanto destemidas. Certas estradas não são para meninos pelo simples fato de que há perigos que apenas as mulheres são capazes de gestar. As mulheres e as estradas se entendem em um caminho de mútua afinidade: são longas, profundas, pulsantes, arteriais, e – a depender da coragem para sondá-las – perigosas.

5 comentários

Muito bem escrito, Seu artigo deiXa Duas vontades: a de pegar o carro e sair EstraDa afora, como há 35 anos em direção ao DesconheCido e à procura de um sonho. E A vontade de pegar um saco de pipocas quentinhas, sentar no sOfá confortável e maratonizar (ou: maratonisar) „Wanted“. Acho que fico com a segunda opÇão. Tudo tem seu tempo! Obrigada por esta delícia de texto!

(P.S. Onde te encontrar no instAgram?)

Que texto sensacional!!!!!!!!

Fico feliz que tenha gostado!

Obrigada!!

Beijo

Amei!

Muito obrigada!!

<3